由迪丽热巴、金世佳领衔主演的打拐涉案剧《利剑·玫瑰》近日在央视八套、腾讯视频、爱奇艺温暖收官。自播出以来,《利剑·玫瑰》以冷峻不失温情的笔触点燃了暑期档追剧热潮。据统计,该剧播出期间收获CVB收视率峰值1.953%、酷云收视率峰值2.5502%、多次登顶黄金时段全频道收视率榜首、腾讯视频热度值突破27082、爱奇艺热度值破8028的喜人成绩。

播出期间,《利剑·玫瑰》也赢得权威媒体与大众口碑齐声点赞。人民日报夸赞本剧“让这个特殊群体被看见、倾听和理解,让那些无助的情感有了停泊之处”,人民网称其“尝试打开法治题材剧集发展的新解法”,央视剧评评价其“深探打拐一线,剑护玫瑰团圆”,新京报称之为“用现实之刃刺破拐案黑暗”。观众认为,这部剧“不止是一部剧,更是无数破碎家庭的缩影”,剧集的现实关怀和艺术水准在国产剧中独树一帜。纵观2025暑期档,《利剑·玫瑰》实属难得兼具热度与口碑的现象级品质之作。

真实叙事:撕开罪恶肌理,还原打拐困局

《利剑·玫瑰》以“主线案+单元案”的双线结构,全景式呈现拐卖犯罪的多样形态和黑色链条:从红姨利用“假保姆”身份诱拐儿童,到青皮团伙用深山木屋作中转站,再到吴斌借企业名义掩盖拐卖行为,每一个案件都直指现实痛点。剧集刻意弱化“主角光环”,呈现办案的艰辛与不确定性——尹建生因积劳成疾晕厥在办案途中仍惦记线索;打拐警察解救“小洋芋”时遭遇村民围攻;骆晓宇案十年未破,姐姐骆晓星在团圆小馆苦等多年。这些有血有肉的人物细节印证了央视剧评所言:“打拐民警没有’超级英雄’光环,但正是这种’人性化脆弱’,反衬出职业信仰的珍贵。”

剧集对直面“拐卖次生灾难”的被拐家庭刻画更是入木三分:孙小光与亲生父亲相认后难以适应新生活,郑薇薇获救后试图自杀,甄妮甚至从受害者沦为帮凶。正如文汇报评论,《利剑·玫瑰》“深入人性幽微处,凝视恶的深渊,更照见平凡之处人性之暖,让一部涉案剧在撬动共情时也点燃希望”。

群像生辉:打破性别叙事,绽放人性微光

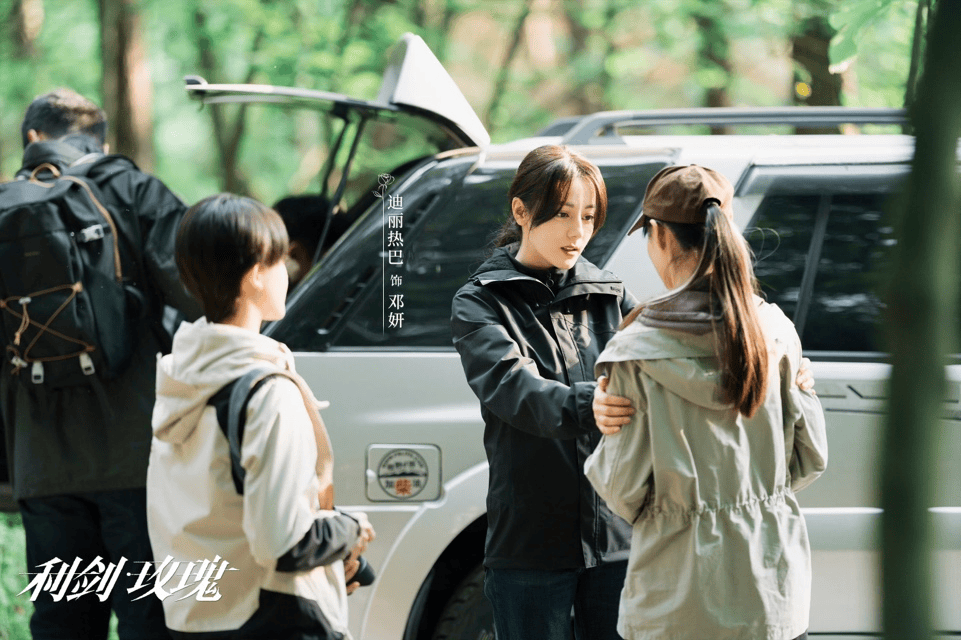

《利剑·玫瑰》的一大动人之处,在于其“人本位”的价值观表达。剧中没有刻意制造性别对立,而是展现男女角色在正义道路上的协作与共鸣:邓妍作为打拐办主任,既有审讯时的锐利锋芒,也有给被拐少女披外套的细腻温情;常锐从最初不服邓妍的“空降”,到逐渐认可她的能力,两人的磨合没有激烈冲突,而是在一次次办案中潜移默化地达成理解。观众好评道:“女生可以是利剑,男生可以是玫瑰,这才是对‘人’的尊重。”

值得一提的是,剧集的群像塑造相当多元。反派不被赋魅,红姨的犯罪动机虽与原生家庭有关,但剧集绝不美化其罪行,搜查其老宅时发现的儿童衣物暗格,成为罪恶的铁证;主角不避“缺陷”,邓妍因童年好友林然被拐的创伤,办案时带着自我救赎的执念,她“承认私心,不求原谅”的真实感,被网友称为“最接地气的英雄”;配角各有高光,孙文翰以寻子经历助力警方,章阿姨守着团圆小馆等待女儿,甚至群演民警在抓捕现场的一个眼神,都充满了故事感。

在剧里一众3D立体人物群像中,尤以女性群像的刻画最为亮眼。萍娇在收容站鼓励郑薇薇“活着才有希望”,被解救的杨彩云又帮助其他被拐女性,莲翘凭借记忆为警方指认中转站位置……人民文娱认为“正是这些令人肃然起敬的女性群像,让观众在紧张艰难的打拐之路上看到一丝温暖,一点星光“,这些情节也印证了女性力量从来不是单一的柔或刚,而是以柔克刚的智慧。

破圈影响:从荧屏到现实,全民防拐联动

作为一部现实题材作品,《利剑·玫瑰》的社会意义更是远超剧集本身。剧中呈现的“假装求助诱拐”“调换水下药”等犯罪手法,被新华社整理为“实用防拐指南”;“儿童失踪三小时黄金救援期”“DNA数据库寻亲”等知识点,通过孙卓妈妈、杨妞花等被拐家庭代表的主动转发,成为全民科普内容。本剧被文汇报称作“有如一堂荧屏‘打拐公开课’,关于‘拐卖何来’‘打拐何难’‘防拐何重’,它逐渐在观众层面对齐认知。”

《利剑·玫瑰》也利用播出期间的辐射效应,推动着现实中的寻亲行动。剧集官方、腾讯视频联合“宝贝回家”“缘梦公益基金会”发起寻人启事,观众在腾讯视频站内观剧时,也自发在弹幕中转发寻人信息,共助被拐家庭重聚。正如新京报所总结的,“《利剑·玫瑰》让我们感受到了被拐家庭的痛苦,更明白了全民打拐的重要意义。”

《利剑·玫瑰》片尾里,团圆小馆墙上的寻人启事被一张张取下,章阿姨看着空墙露出欣慰的笑——这既是剧情的温情收束,也是现实的深刻隐喻。正如邓妍在剧中所说:“我们寻找的不是某个人,是千万家庭的希望。”相信《利剑·玫瑰》最终留给观众的,是所有人对“天下无拐”的共同愿景与信念。